美術

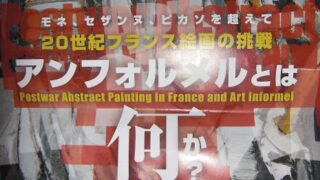

美術 アンフォルメル

今日は日本橋のブリジストン美術館に足を運びました。 お目当ては「アンフォルメルとは何か?」展です。 アンフォルメルとは、戦後パリで起こった前衛芸術運動で、ダダイズムやシュールレアリスムの系譜を継ぐものです。 しかし私には、その抽象を超えた芸術が、もう一つぴんときませんでした。 なんというか、アンフォルメル以前の、ピカソやダリの絵画は、それを描かずには入られない、という強い欲求があって、自分が一番の自分の絵のファン、という感じが前面に出ているのですが、アンフォルメルの作家の絵は、何か奇抜なことをやってやろう、という強迫観念のようなものに動かされている感じがするのです。 現に、今日観た絵ではアンフォルメルが起こるずっと以前、印象派全盛の頃に神話や聖書から題材をとった幻想的で浪漫的な絵を描いたギュスターブ・モローの「化粧」に最も魅かれました。 モローの「化粧」です。 私は「化粧」の前に一時間も立ち尽くしました。 その間、何度も絵画の女のスカートの裾が風にあおられたように私に迫ってきて、私はそれをとらえようと両手を出し、その手は空を切ったのです。 私は幻覚を見たのでしょうか。 それにし...