美術

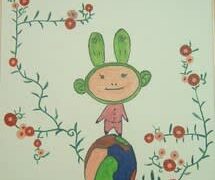

美術 村上隆

ニューヨークの感謝祭のパレードに、村上隆作の巨大風船が華を添えた、というニュースに触れました。 少し前、ベルサイユ宮殿で個展を開き、フランスで大ブーイングが起きましたが、客の入りは上々だったようです。 インパクトがありますからねぇ。 等身大の巨乳美少女フィギアだったり、浮世絵をモチーフにした絵画だったり。 今日本でもっとも注目されている美術家でしょうね。 なんでも東京藝術大学日本画科出身者では初めて博士号をとった理論家でもあるようです。 ご本人はマティスのような天才にはなれないけど、ウォーホールやピカソくらいにはなってる、というような強気の発言をしています。 その自信家ぶりがまた素敵です。 謙虚な芸術家なんて、黒い白馬みたいな言語矛盾にさえ感じます。 いわゆるヲタクの人たちからはかなり嫌われているらしいですねぇ。 まず、ヲタクの物だった美少女フィギアをパクって、しかもそれが高値で売買されている上に、現代美術家のほうがヲタクより偉そうだから、とあるサイトで解説されていました。 大体新しいことを始める人はどんな世界でも非難されるものですから、関心をもってもらえればそれだけであり...