今朝、NHKの番組で楽焼15代目当主、楽吉左衛門の特集が放送されており、興味深く観ました。

楽家はおよそ400年前、利休が求める黒茶碗を製作した長次郎にまでさかのぼります。

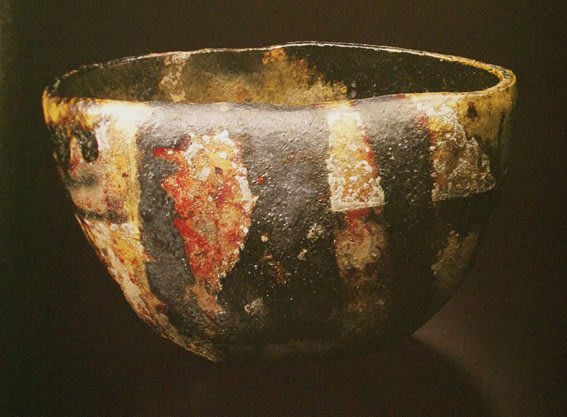

三井記念美術館所蔵の長次郎の黒茶碗、国宝だそうです。

戦国末期、太閤殿下の派手好きもあり、きらびやかな茶道具や美術がもてはやされた頃、利休と長次郎のコンビが生み出す渋い黒茶碗は、世に衝撃を与える、革新的なものだったでしょう。

その後わが国の文化の核を成すことになる、侘び寂びという精神の美術史上の出発点と言ってよいものです。

長次郎を継いだ2代目は太閤殿下から聚楽第の楽の字をもって姓を与えられ、以来、楽焼は脈々と現代に受け継がれています。

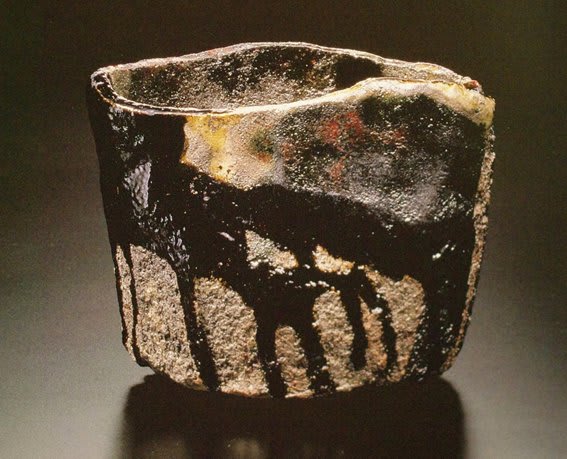

当代の吉左衛門は若い頃彫刻家を志し、東京藝術大学に進み、さらにはイタリアに留学しますが、芸術製作の何たるかに悩みに悩み、やがて日本文化に目覚め、家業を継いで茶碗を焼くことを決意、以来30年間、伝統的な黒茶碗を作りつつ、前衛的な茶碗製作にも挑み、高い評価を得ています。

かなり現代アートに近づいていますね。

さらにパワーアップ。

造形美を目指すに際して、最後は窯の火にゆだね、焼き上がるまでどうなるか分からないというのは、製作者としては不安でもあり、楽しみでもあることでしょう。

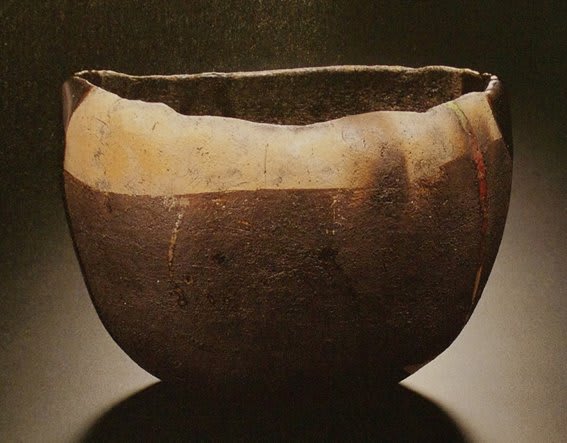

昔、大樋焼に惹かれて金沢に在る大樋焼の美術館に出掛けたことがあります。

こちらは元々楽焼から分かれて金沢で焼き物を始めたものだそうで、大きなくくりでは楽焼の一部に入れられるそうです。

大樋焼は黒もありますが、赤が多いのが特徴で、逆に赤が多いから黒が目立つ感じでしたねぇ。

見事な赤です。

こちらも赤が基調ですねぇ。

もともとは茶碗製作は職人の仕事であったに違いありませんが、茶道がわが国の精神文化の一翼を担い、明治のご維新以降は必ずしも武家や公家のものだけではなくなり、戦後の高度成長とともに、一般庶民の、特に中年女性の人気を集めるに従い、茶道具は単なる道具ではなく、芸術作品とみなされるようになりました。

初代長次郎はびっくりしているでしょうねぇ。

そしてまた、現代、楽家や大樋家に生まれてしまい、さしたる焼き物の才能が無かった場合、これは悲劇的でしょうねぇ。

九谷焼や、大陸の東洋青磁、欧州のマイセンなどは、完璧な計算された美であり、一種の機能美であろうと思いますが、楽焼は偶然の産物めいた自然美に近いところがあり、完璧であるよりも自然であることを良しとするわが国の美意識が、楽焼を生み出したものと思います。

当代の吉左衛門、西洋美術から日本美術に回帰して30年。

60歳の今もなお、時分の花を咲かせようと、精進怠りない様子でした。

私のような怠け者には真似できない、美を追求するその精神に脱帽です。