文学

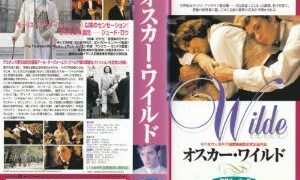

文学 死後59年後の恩赦

最近ロシアが同性愛者差別とも取れる同性愛宣伝禁止法が施行されて話題になっていますね。 しかしロシアに限らず、1960年代半ばくらいまで、キリスト教国では同性愛は法律で禁じられているのが普通でした。 生殖を目的としない性行為は神の意に反するということのようで、異性間でも肛姦は禁止だったようです。 さらに、一部キリスト教原理主義者は、生殖不能な自慰行為やオーラル・セックス、果ては避妊すら認めないというから驚きです。 時代錯誤も甚だしい。 それなら栄養過多の食事も犯罪でしょう。 美食家が多い日本など犯罪者天国ですな。 両性愛者だったフランスのサド侯爵は同性愛の罪で投獄され、フランス革命に拠ってようやく釈放されています。 しかも同性愛は通常死刑だったというから驚きです。 両刀使いがむしろ普通とされた戦国時代を歴史に刻むわが国では信じれない野蛮な法律です。 ランボーとの同性愛に溺れたフランスの詩人、ヴェルレーヌや、英国の作家、オスカー・ワイルドなども同性愛で逮捕されています。 ヴェルレーヌについては「太陽と月に背いて」、オスカー・ワイルドについてはずばり「オスカー・ワイルド」で描かれています。太...